「コーヒーをやめたら体調が良くなった」という話、聞きませんか?私自身は毎日コーヒーを飲んでいて体調も良いのですが、周りの友人や知人からそんな声を聞くこともあります。

正直、最初は「えー、コーヒーって体に良いって聞くけど?」と半信半疑でした。

でも調べてみると、これは実際に多くの人が経験していることで、ちゃんとした科学的根拠もあることが分かったんです。

つまり、コーヒーには確かに健康効果もあるけれど、一方で「体質に合わない人もいる」ということなんですね。

もしあなたが日々の体調不良に悩んでいて、その原因が分からないとしたら、もしかするとコーヒーとの相性に問題があるのかもしれません。

この記事では、コーヒーが合わない人に起こりがちな症状や、その科学的なメカニズムについて詳しく見ていきます。

- カフェインへの反応は人によって大きく異なる

- 離脱症状は医学的に認められた現象

- コーヒーをやめると睡眠や肌質が改善する人がいる

- 段階的にやめる方法と代替飲料の活用法

- コーヒーの健康効果と個人の体質のバランス

合わない人もいる?「コーヒーやめたら体調が良くなった」という声の真相

まず理解しておきたいのは、カフェインへの反応は人それぞれ。

私たちの体は一人ひとり違うように、カフェインへの反応も人によって大きく異なります。

カフェイン代謝の個人差が体調を左右する

カフェインの代謝は主に肝臓で行われるため、お酒に強い・弱いがあるように、カフェインの効き目や持続時間にも大きな個人差があります。

同じ量のコーヒーを飲んでも、シャキッとする人もいれば、動悸がする人もいる。この「自分に合う・合わない」を見極めることが、快適な毎日を送る上で本当に大切だと思います。

私の場合は、幸いカフェインとの相性が良いようで、朝のコーヒーは欠かせない存在です。

でも友人の中には「コーヒーを飲むと心臓がドキドキして落ち着かない」という人もいますし、「夜眠れなくなる」という人もいます。

カフェイン感受性が高い人の特徴

遺伝的にカフェイン感受性が高い人は、少量のカフェインでも強い反応を示すことがあります。こうした人たちは、

- 少量のコーヒーでも動悸や不安感を感じやすい

- カフェインの効果が長時間続く

- 夕方以前にコーヒーを飲んでも夜眠れなくなる

- カフェインによる利尿作用が強く出る

もしこれらに当てはまるなら、カフェインとの付き合い方を見直してみるといいかもしれませんね。

コーヒーが「合わない人」に起こりがちな症状

カフェインが体質に合わない人は、様々な不調を感じることがあります。

睡眠への悪影響が一番分かりやすい

カフェインの半減期は3.5~5時間とされており、就寝前6時間以内に摂取すると睡眠を妨げることがあります。

特にカフェイン感受性が高い人は、午後の早い時間にコーヒーを飲んでも夜眠れなくなることがあります。

私の知人で「なんで最近よく眠れないんだろう」と悩んでいた人がいたのですが、よく話を聞いてみると、午後3時頃にいつもコーヒーを飲む習慣があったんです。

それをやめてもらったら、あっという間に睡眠の質が改善されて「まさかコーヒーが原因だったなんて!」と驚いていました。

胃腸への刺激が強すぎる場合も

カフェインは胃酸の分泌を促進し、胃腸に刺激を与えます。空腹時にコーヒーを飲んで胃が痛くなった経験がある人も多いのではないでしょうか。

また、カフェインの刺激で腸の動きが活発になりすぎて、お腹がゆるくなったり下痢をしやすくなったりする人もいます。

東洋医学の視点から見ると、コーヒーは体を冷やす飲み物とされていて、胃腸が冷えることで逆に便秘になる人もいるそうです。

体質によって真逆の症状が出るのは興味深いですよね。まさに「十人十色」という感じです。

精神面への影響:不安やイライラが増すことも

カフェインは中枢神経を刺激するため、人によっては不安感やイライラを引き起こしたり、悪化させたりすることがあります。

特に注意したいのは、カフェインとパニック障害の関係です。

カフェインがパニック発作を誘発・悪化させることがあるため、パニック症状のある人はカフェイン摂取を控えた方が良いとされています。

私はストレスが溜まるとついコーヒーを多めに飲んでしまいがちですが、体調の良い私でも、飲みすぎた日は心なしか気持ちがザワザワすることがあります。

「コーヒーをやめたら良くなった」具体的な変化

実際にコーヒーをやめた人たちが報告している変化を見てみましょう。

睡眠の質の劇的改善

これは最も多く報告される変化の一つです。カフェインによる睡眠妨害がなくなることで

- 寝つきが良くなる

- 夜中に目が覚めることが減る

- 朝の目覚めがスッキリする

- 日中の眠気が自然になる

良質な睡眠は、疲労回復、集中力向上、気分の安定、肌の健康など、あらゆる面でプラスの効果をもたらします。

肌質の改善も期待できる

「コーヒーをやめたら若返った」「肌が綺麗になった」という体験談もよく聞きます。これにもちゃんとした理由があります。

- 血流改善効果

カフェインの血管収縮作用がなくなると、顔の血流が改善され、肌のトーンが明るくなり、ハリのある状態に戻りやすくなります。 - 保湿効果の回復

カフェインの利尿作用で失われていた体内の水分バランスが改善され、肌の保水力が回復します。 - 睡眠による肌のターンオーバー促進

質の良い睡眠により、肌の新陳代謝が正常化し、肌荒れやニキビの改善につながります。

自律神経と心拍の安定

カフェインは交感神経を刺激して、心拍数や血圧を上昇させます。

体質に合わない人は、この状態が長時間続くことで自律神経のバランスが崩れやすくなることがあります。

私の知人にも、動悸に悩んでいた人がいましたが、コーヒーを控えるようになってから症状が落ち着いたと話していました。

これは体質的にカフェインの刺激が強すぎたケースですね。

体重の変化も報告されている

「コーヒーをやめたら痩せた」という声もあります。これには複数の要因が考えられます。

- ストレスホルモンの安定化

カフェインの過剰摂取はコルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を増加させる可能性があります。コルチゾールが高い状態が続くと、腹部の脂肪が蓄積されやすくなるんです。 - 隠れカロリーの削減

スターバックスのようなカフェのドリンクは300カロリー以上になることも珍しくありません。コーヒーをやめて水やハーブティーに変えることで、これらの余分なカロリーや糖分の摂取が自然と減少します。

貧血の改善も

カフェインには、植物性食品に含まれる鉄分(非ヘム鉄)の吸収を阻害する作用があると言われています。

特に女性で貧血気味の人は、カフェインをやめることで鉄分の吸収率が改善され、貧血の予防や改善につながる可能性があります。

「コーヒーをやめたら良くなった」人がいる反面、確かな健康効果もある

私自身がコーヒーを飲み続けているのには、もちろん理由があります。

国立がん研究センターが証明した健康効果

2015年5月、国立がん研究センターや東京大学などの研究チームが「コーヒーを1日3~4杯飲む人は、まったく飲まない人に比べて心臓や脳血管、呼吸器の病気で死亡リスクが4割程度低い」という研究結果を発表しました。

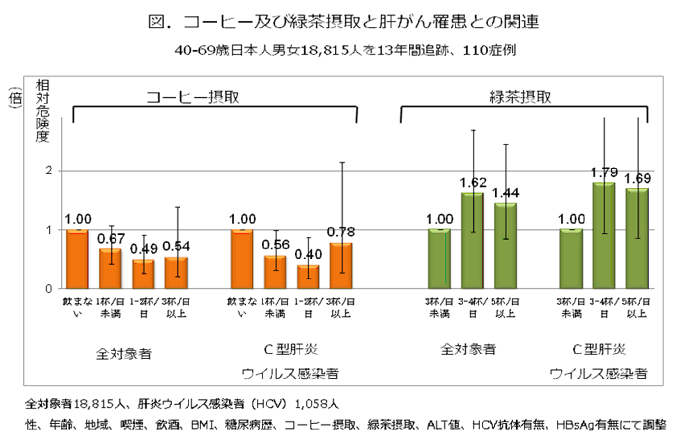

さらに、国立がん研究センターの多目的コホート研究(JPHC研究)では、コーヒー摂取量が多いと肝がん発生リスクは低くなることも明らかになっています。

ポリフェノールの抗酸化作用

コーヒーには、クロロゲン酸類などのポリフェノールが豊富に含まれています。

レギュラーコーヒーはインスタントコーヒーの約5倍のポリフェノール含有量があり、その量は赤ワインと同程度とも言われています。

日本人のポリフェノール摂取源としては、コーヒーが最も多く、次いで緑茶が挙げられています。

つまり、私たちの健康維持にコーヒーが一役買っているのも事実なんですね。

個人的には、コーヒーはまさに「諸刃の剣」だなと思います。

人によって全く違う効果をもたらすから、自分にとってプラスなのかマイナスなのか、しっかり見極めることが大切ですよね。

「離脱症状」は、カフェインが合わない人の一時的に現れる不快な症状

もしあなたがコーヒーをやめてみようと思った場合、一時的に不快な症状が現れる可能性があります。これを「カフェイン離脱症状」と呼びます。

アメリカのデータが示す離脱症状の実態

アメリカではカフェインを中断した人のおよそ50%で頭痛が起きると報告されています。

また、世界保健機関(WHO)の国際疾病分類(ICD-10)や、アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-5)にも記載されている、医学的に認められた症状なんです。

離脱症状のタイムライン

症状の経過は以下のような感じです。

| 経過時間 (最後の摂取から) | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 0~12時間 | なし、または軽い不快感 | まだ体内にカフェインが残っているため症状は軽微か出ない |

| 12~24時間 | 頭痛、倦怠感、眠気、集中力低下 | 症状が現れ始める。カフェインの血中濃度が低下し始める |

| 24~48時間 | 頭痛(ピーク)、強い倦怠感、思考力低下、イライラ、吐き気など | 症状が最も強く現れるピーク期 |

| 48時間~9日 | 症状が徐々に緩和(頭痛、倦怠感などが軽減) | 体がカフェインのない状態に順応し始める |

| 9日以降 | ほぼ症状が消失、または軽微な不快感が残る | 体が完全に順応した状態。一部症状が長引く場合もある |

頭痛は最もツライ症状

離脱症状の中で最も一般的で、多くの人が経験するのが頭痛です。

カフェインには脳血管を収縮させる作用があるため、摂取をやめると血管が拡張し、周囲の神経を刺激することで頭痛が生じます。

この頭痛は、ズキンズキンと脈打つような痛みで、頭全体やこめかみのあたりが特に痛むことが多いようです。

普段頭痛持ちではない人でも、強い痛みを感じることがあり、最大21日間まで持続することも。

倦怠感と眠気は「体の本音」

カフェインの覚醒作用がなくなると、強い眠気や倦怠感を感じやすくなることも。朝起きるのがつらくなったり、日中の活動中に強い眠気を感じたり、体全体が重く感じられたりします。

これは、今まで「カフェインの力で無理やり体を動かしていた」ことを示しています。

ある意味、体の本当の疲労度が見えてくるということですね。

精神的な不安定さも

カフェインには気分を高揚させる作用もあるため、これがなくなると精神的に不安定になることがあります。

些細なことでイライラしたり、落ち着かない不安感に襲われたり、気分が落ち込んだりするかもしれません。

安全にカフェインを減らす方法

もし「私もコーヒーが合わないかも」と思って試してみたい場合は、急にやめるのは禁物です。

段階的に減らす「テーパリング」が基本

専門医も推奨しているように、急激な中断(コールドターキー)ではなく、徐々に減らすことです。

具体的なステップ

- 現状把握:1日のカフェイン摂取量を計算する

- 減量計画:1週間単位で減らす量を決める

- 実行方法を選ぶ:

- 飲む量を少量にする

- 1日の回数を減らす

- 濃度を下げる

- 特定の時間帯からカットする

代替飲料を上手に活用

カフェインを減らす過程で、代替飲料を活用するのも重要です。

カフェインレス系

- デカフェコーヒー/紅茶:風味は楽しめる

- ルイボスティー:ミネラル豊富でリラックス効果も

- ハーブティー:カモミール、ペパーミント、ローズヒップなど

ノンカフェイン系

- 麦茶:日本でおなじみの香ばしいお茶

- コーン茶:とうもろこしを原料とした香ばしいお茶

- タンポポコーヒー:コーヒーのような風味でカフェインなし

- 水・炭酸水:基本中の基本

個人的には、朝起きぬけの常温炭酸水がおすすめです。

腸内を刺激して便秘解消にも効果的ですし、目覚めもスッキリします。

専門家への相談が必要なケース

ほとんどのカフェイン離脱症状は一時的で自然に改善しますが、以下の場合は医療機関に相談をしてください。

- 症状が非常に重く、日常生活に支障が出ている

- 症状が2週間以上長引いている

- これまで経験したことのない症状が現れた

- 精神的な症状がひどく、自分で対処できない

- 他に持病があり、自己判断が不安な場合

カフェイン離脱症状は診断基準が存在する正式な症状です。専門機関で相談することも可能ですので、無理は禁物ですよ。

私の考える「コーヒーとの付き合い方」

私自身は今でもコーヒーを毎日飲んでいて、体調も良好です。でも、この記事を書きながら改めて思ったのは、「みんなが同じである必要はない」ということです。

コーヒーが合う人もいれば、合わない人もいる。

お酒と同じように、体質的な向き不向きがあるんですよね。

大切なのは、自分の体の声をしっかり聞くことだと思います。

完璧主義にならないことが大切

もしカフェインを減らすことを決めたとしても、完璧を目指す必要はありません。たまには少量摂取してしまっても落ち込まないこと。

「今日は計画通りにいかなかったけど、明日からまた頑張ろう」くらいの気持ちで臨むのが良いと思います。

私も時々「今日はちょっと飲みすぎたかな」と思うことがありますが、翌日から調整すればいいやと気楽に考えています。ストレスを溜めるのが一番体に悪いですからね。

自分だけの「最適解」を見つけよう

コーヒーを完全にやめるのが正解な人もいれば、量を減らすだけで調子が良くなる人もいます。また、私のように毎日飲んでも問題ない人もいる。

大切なのは、あなた自身の体質やライフスタイルに合わせた「最適な付き合い方」を見つけることです。

もしかすると、それは「朝だけ飲む」「週末だけ楽しむ」「デカフェに切り替える」といった方法かもしれません。

まとめ:コーヒーやめたら体調良くなった!なぜ変わった?

「コーヒーをやめたら体調が良くなった」という体験は、体質的にカフェインが合わない人にとっては実際に起こりうることです。

睡眠の質の向上、肌質の改善、胃腸の調子改善、自律神経の安定など、様々なメリットが期待できます。

ただし、コーヒーには確かな健康効果もあることも事実です。私のように毎日飲んでも体調が良い人もいれば、少量でも不調を感じる人もいる。これは体質の違いであり、どちらが正しいということではありません。

もし最近体調が優れず、その原因が分からないとしたら、段階的にカフェインを減らしてみて、体の変化を観察してみる。それが、あなたにとっての最適な答えを見つける第一歩になるかもしれません。

体は正直です。あなたの体が教えてくれる答えが、きっと一番正しいはずですよ。

- カフェインへの反応は人によって大きく異なる

- アメリカでは断ち者の50%で頭痛が発生

- 離脱症状は24~48時間後にピークを迎える

- 睡眠の質改善が最も多く報告される変化

- 肌質改善は血流と保水力の回復による

- 急にやめず段階的に減らすのが鉄則

- デカフェやハーブティーを代替飲料に活用

- コーヒーには確かな健康効果もある

- 完璧主義にならず体質に合わせた選択を

- 症状が重い場合は専門家への相談も大切

下記は、1819年〜2025年までのカフェインと離脱症状に関するタイムラインです。ご参考ください。

1819年(または1820年)

- カフェインの発見と命名: ドイツのフリードリープ・フェルディナント・ルンゲがコーヒーからカフェインを世界で初めて単離。「コーヒー(coffee)」にちなんで「カフェイン(Coffein)」と命名した。ゲーテが研究を勧めたとされる。

1827年

- テインの命名: M. ウードリーが茶に含まれる化合物を「テイン(Théine)」と命名。

1838年

- テインとカフェインの同一性確認: ヨハンネス・ムルデルとカール・ジョブストがテインとカフェインが同一物質であることを確認。

1960年代頃

- ポリフェノール研究の開始: 日本で植物由来の成分としてのポリフェノールの研究が始まる。

1976年

- カフェインによる睡眠障害に関する研究: Karacan Iらによる研究で、コーヒーとカフェインが用量依存的に睡眠障害を引き起こすことが報告される (Karacan I, et al. Clin Pharmacol Ther. 1976)。

1981年

- カフェインの精神刺激効果に関するレビュー: Caffeine: Psychological Effects, Use and Abuse(Orthomolecular Psychiatry誌)が、カフェインが反応時間、覚醒、集中、運動コントロールを向上させる効果をレビュー。

1989年

- 茶の機能と衛生に関する報告: 池ケ谷賢次郎が『食品衛生学雑誌』で茶の機能と衛生について報告。

1990年

- カフェインの薬物動態に関する研究: Annual Review of Medicine誌でカフェインの臨床薬理学が発表され、経口避妊薬がカフェインの半減期を延長することが指摘される。

- カフェインの熱産生・代謝・心血管への影響に関する研究: Astrup A.らがAm J Clin Nutr.で、健康なボランティアを対象にカフェインの熱産生、代謝、心血管への影響を二重盲検プラセボ対照で研究。

1992年

- カフェインの脳への作用メカニズムに関するレビュー: Brain Research. Brain Research Reviews誌で「Caffeine and the central nervous system: mechanisms of action, biochemical, metabolic and psychostimulant effects」が発表され、中枢神経系を興奮させることによる覚醒作用などが解説される。

- カフェイン離脱症状の臨床的検証: Silverman KらによるN. Engl. J. Med.誌での二重盲検研究で、カフェイン摂取中止後の離脱症候群(頭痛、短気、疲労感など)が経験的に検証される。1日平均235mg摂取していた場合、2日目に52%が頭痛を経験。

1994年

- 赤ワインのLDL酸化抑制に関する研究: Kondo KらによりLancet誌で赤ワインがLDLの酸化を抑える可能性が示される。

- カフェインによるデルタ波活動減少に関する研究: Landolt HPらがNeuropsychopharmacology誌で、カフェインがヒトの睡眠EEGにおける低周波デルタ活動を減少させることを報告。

1995年

- カフェイン摂取と睡眠EEGへの影響に関する研究: Landolt HPらがBrain Res.誌で、朝のカフェイン摂取(200mg)が夜のヒトの睡眠とEEGパワースペクトルに影響を与えることを報告。

- カフェインの運動能力への影響に関する研究: Pasman WJらがInt J Sports Med.で、異なる用量のカフェインが持久力パフォーマンス時間に与える影響を調査。

1996年

- 抹茶飲用後のカテキン濃度とLDL抗酸化能に関する研究: Unno TらがBiosci Biotech Biochem誌で、抹茶飲用がLDL酸化を遅らせることを示す。

1997年

- 静脈内カフェイン投与が睡眠に与える影響に関する研究: Lin ASらがDepress Anxiety誌で、健康な男性における睡眠中の静脈内カフェイン投与の影響を調査。

- 日本動脈硬化学会による「高脂血症ガイドライン」発表: コレステロールと心疾患の関連が示される。

1999年

- 喫煙と薬物相互作用に関するレビュー: Clinical Pharmacokinetics誌で、喫煙がカフェインを含む薬物の代謝酵素CYP1A2を誘導し、カフェイン作用を弱めることが報告される。

- カフェインの脳内作用に関するレビュー: Pharmacol. Rev.誌で、カフェインの脳内作用、特にその広範な使用に寄与する要因に関するレビューが発表。

2001年

- アルコールとカフェインの相互作用に関する研究: Drug and Alcohol Dependence誌で、カフェインがアルコールによる運転能力低下を拮抗させることが報告される。

- カフェインとエフェドリンの体重減少効果に関するレビュー: F. L. GreenwayがObesity reviews誌で、カフェインとエフェドリンの体重減少剤としての安全性と有効性をレビュー。

2002年

- コレステロールと心血管疾患に関する研究: Mabuchi HらがCirc Jで、日本の疫学研究データに基づきコレステロールと心血管疾患の関連を報告。

- カフェインが児童の発達と行動に与える影響に関するレビュー: Castellanos FXらがFood and Chemical Toxicology誌で、カフェインが児童の発達と行動に与える影響をレビュー。

2003年

- アルコールとカフェインの行動制御への影響に関する研究: Experimental and Clinical Psychopharmacology誌で、カフェインがアルコールによる行動制御抑制に拮抗する効果が報告される。

- コレステロール値と死亡率に関する研究: Okamura TらがJ Intern Medで、低コレステロール値と死亡率の関連を報告。

2004年

- カフェインのドーピング規制解除: カフェインがドーピング検査の禁止薬物リストから外される。

- カフェイン離脱症状の批判的レビュー: Juliano LM, Griffiths RRがPsychopharmacology (Berl.)誌で、カフェイン離脱症状の症状、発生率、重症度、関連する特徴に関する実証的検証をレビュー。

2005年

- カフェイン摂取と睡眠時間に関するコホート研究: Sanchez-Ortuno MらがSleep Med誌で、フランスの中年労働者1498人を対象にカフェイン摂取と睡眠時間の関連を調査。1日8杯以下のコーヒー摂取では、カフェイン摂取量と総睡眠時間の有意な相関は認められなかったが、Time in Bed (TIB)はカフェイン摂取量が増えるほど低下した。

- カフェイン摂取と体重減少・維持に関する研究: Westerterp-Plantenga MSらがObes Res.で、低カロリー食の過体重者を対象に、カフェイン摂取量が多い人がより減量すること、および減量後の体重維持との関連を報告。

- 抹茶飲用後のLDL抗酸化能に関する研究: Ohmori RらがLipids誌で、抹茶飲用がLDL酸化を抑制することを確認。

2006年

- 年齢とカフェイン摂取が睡眠に与える影響に関する研究: Drapeau CらがJ Sleep Res.誌で、若い成人および中年における夕方のカフェイン摂取(200mg)が睡眠に与える影響を調査。

- 鈴木正成による「実践的スポーツ栄養学(改訂新版)」発行: カフェインが脂肪分解を促進するが、インスリンによって抑制されることが解説される。

- 佐藤哲男らによる「医薬品トキシコロジー(改訂第3版)」発行: カフェインの代謝酵素CYP1A2、CYP2E1、加齢による薬物動態の変化、妊婦のカフェイン摂取に関する記述が含まれる。

2007年

- 重信弘毅・石井邦雄による「パートナー薬理学」発行: カフェインを含むメチルキサンチン類の中枢神経系興奮作用の比較が解説される。

- 日本内科学会雑誌での薬物乱用頭痛に関する報告: 柴田護、鈴木則宏が、市販鎮痛薬に含まれるカフェインなどへの依存が薬物乱用頭痛に寄与することを指摘。

2008年

- 紅茶のカフェイン含有量に関する研究: Chin JMらがJ Anal Toxicol誌で、淹れた紅茶のカフェイン含有量を測定。

- 佐野武弘らによる「パートナー医薬品化学」発行: メチルキサンチン類が全てのサブタイプのホスホジエステラーゼを非選択的に阻害することが解説される。

2009年

- 日本人のポリフェノール摂取量に関する研究: Fukushima YらがJ Agric Food Chem誌で、日本人の飲料からのポリフェノール摂取量を調査。コーヒーが最も多く、次いで日本茶。

- カフェインとゾルピデムまたはトラゾドン併用が睡眠に与える影響に関する研究: Paterson LMらがJ Psychopharmacol.誌で、健康なボランティアを対象にカフェイン単独およびゾルピデムまたはトラゾドンとの併用が睡眠ステージと微細構造に与える影響を調査。

- Karch’s pathology of drug abuse(第4版)発行: カフェイン依存症に関する議論とICDM9への追加が言及される。

2010年

- カフェイン摂取に関するカナダ保健省の勧告: 健康な成人で1日400mgまで、妊婦・授乳婦は300mgまで、児童は体重1kgあたり2.5mgまでと勧告。

- 米国産婦人科委員会(ACOG)による妊婦のカフェイン摂取量勧告: 妊娠中の女性のカフェイン摂取は1日200mgまで安全であると示される。

- カフェインの認知機能向上効果に関するレビュー: Journal of Alzheimer’s Disease誌で、カフェインが認知機能向上に役立つ可能性がレビューされる。

- カフェインが上半身の筋力を高める効果に関する研究: Erica GoldsteinらがJ Int Soc Sports Nutr.で、レジスタンス訓練を受けた女性においてカフェインが上半身の筋力を高めることを報告。

2011年

- 緑茶がインフルエンザ感染リスクを下げる可能性に関する研究: Matsumoto KらがBMC Complement Altern Med誌で報告。

- 緑茶がインフルエンザ感染リスクを下げる可能性に関する研究: Park MらがJ Nutr誌で報告。

- Penny Cameron Le CouteurとJay Surresonによる著書「スパイス、爆薬、医薬品 - 世界史を変えた17の化学物質」翻訳版発行: カフェインが脳内でアデノシンの作用を妨害することで覚醒効果をもたらすことが解説される。

- American Family Physician誌での急性片頭痛治療に関する記事: 処方箋なしで入手できる頭痛薬にカフェインが配合されることがあると記載。

2013年

- 緑茶・コーヒーと循環器疾患の関連に関する研究(JPHCスタディ): 国立がん研究センターがStroke誌で、日本人約8万人を対象とした長期大規模コホート研究の結果を報告。緑茶およびコーヒー摂取が循環器疾患(脳卒中・心疾患)発症リスクの有意な低下と関連することが示される。

- カフェイン摂取とエネルギー消費、睡眠時間に関する研究: Judice PBらがAppl Physiol Nutr Metab誌で、中程度のカフェイン摂取がエネルギー消費を変化させないが、身体活動のある男性の睡眠時間を減少させることを報告。

- DSM-5に「カフェイン離脱」が診断名として追加: Matt PeckhamがTime誌で、カフェイン離脱が精神障害として診断されるようになったと報じる。

- 日本人労働人口における労働時間と睡眠時間の関連に関する研究: Ohtsu TらがJ. Occup. Healthで、日本人労働人口における労働時間と睡眠時間の関連を調査。

- COPDとCKDの見過ごされやすい併存症に関する研究: 吉澤孝之らが日本臨床内科医会会誌で、COPDとCKDの見過ごされやすい併存症について報告。

- 呼吸リハビリテーションにおけるCATの有用性に関する研究: 岩城基らが日本呼吸器学会学術講演会で報告。

- 肥満残存高血圧合併閉塞性無呼吸(OAS)患者に対する防風通聖散及び大柴胡湯の治療効果比較に関する研究: 村瀬公彦らが日本呼吸器学会学術講演会で報告。

- 一般成人におけるうつ病と睡眠時間の関連に関する研究: 降籏隆二らが日本精神神経学会学術総会および睡眠学会定期学術集会で報告。

- OSAS患者のPSG検査時における高血圧リスク因子に関する検討: 柴崎佳奈らが睡眠学会定期学術集会で報告。

- 当院睡眠センターの現状とSAS診療における看護師の役割に関する研究: 梶原恵理子らが睡眠学会定期学術集会で報告。

- 一般成人における不眠症状と性差に関する研究: 降籏隆二らが日本女性心身医学会学術集会で報告。

- CPAP療法の長期使用による肺機能への影響に関する検討: 伊藝孔明らが日本呼吸ケア・リハビリテーション学会で報告。

- 肥満低換気症候群(OHS)の臨床的検討: 神津悠らが日本気管食道科学会総会で報告。

- カフェインと運動の比較研究: Adrian B. HodgsonらがPLoS Oneで、持久力運動中のカフェインとコーヒーの代謝およびパフォーマンス効果を比較。

2014年

- カフェイン摂取と精神機能に関する研究: The Journal of Nutrition誌に掲載された研究で、カフェイン摂取量が多い参加者が精神機能テストでより良いスコアを獲得したと報告。

- アレン・フランセスによる著書「精神疾患診断のエッセンス―DSM-5の上手な使い方」発行: 薬物誘発性不眠症の原因としてカフェインが最も多いことが言及される。

- 日本人の食品・飲料からのポリフェノール摂取量に関する研究: Fukushima YらがJ Nutr Sci誌で、首都圏在住の若中年女性を対象とした調査で、ポリフェノール摂取量の約8割が飲料からで、コーヒーが47%、緑茶が16%を占めることを報告。

- カフェインと筋力強化に関する研究: Timmins TDらがJ Strength Cond Res.で、カフェイン摂取が上半身および下半身の筋肉群における最大自発収縮筋力を有意に高めることを報告。

- Petros LevounisとAbigail J. Herronによる著書「The Addiction Casebook」発行: カフェインが児童の成長を妨げるという根拠はないことが記載。

- 日本動脈硬化学会による「動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症治療ガイド2013年版」発表: LDLコレステロールとHDLコレステロールが心疾患の重要な危険因子であるとコンセンサスが得られる。

- 循環器疾患とコーヒー摂取に関するメタ分析: Ding MらがCirculation誌で発表。

2015年

- 国立がん研究センターなどの研究チームによる発表(5月): コーヒーを1日3~4杯飲む人は、全く飲まない人に比べて心臓や脳血管、呼吸器の病気で死亡リスクが4割程度低いという研究結果を発表。

- 日本人のポリフェノール摂取量に関する研究: Taguchi CらがJ Nutr Sci Vitaminol誌で報告。

- 日本人のポリフェノール摂取量に関する研究(高齢者対象): Taguchi CらがNutrients誌で報告。

- 食後の血中中性脂肪上昇抑制に関する研究: Unno TらがBr J Nutr誌で、茶カテキンが食後の血中中性脂肪の上昇を抑える作用があることを報告。

- 総死亡リスクの低減に関する疫学研究: Saito EらがAm J Clin Nutr誌で、コーヒー、緑茶双方で確認されると報告。

- 総死亡リスクの低減に関する疫学研究: Saito EらがAnn Epidemiol誌で報告。

- カフェイン中毒による国内初の死亡者報告: ハフィントンポストが、エナジードリンク大量摂取によるカフェイン中毒で国内初の死亡者が出たと報じる。

2016年

- 国立がん研究センターの研究チームによる発表(11月): 日本人でコーヒーを1日3杯以上飲む人は、脳腫瘍を発症するリスクが低いという研究成果を発表。

- 総死亡リスクの低減に関するメタ分析: Grosso GらがEur J Epidemiol誌で報告。

- 糖尿病リスク低減に関するメタ分析: Jiang XらがEur J Nutr誌で、コーヒーのみで糖尿病リスク低減が観察されると報告。

- 肝がんリスク低減に関する研究: Yu CらがSci Rep誌で、コーヒーのみで肝がんリスク低減が観察されると報告。

- カフェインがミアンセリンとアゴメラチンの抗うつ様作用を増強する効果に関する研究: Pharmacological Reports誌で報告。

- カフェイン摂取と体重維持に関する観察調査: Icken DらがEur J Clin Nutr.で、カフェイン摂取量が多い人が減量後も体重を維持できていたと報告。

- 目の下のクマへの外用カフェイン効果に関するレビュー: Ivan VrcekらがJournal of cutaneous and aesthetic surgery誌で、カフェインが浮腫と色素沈着を軽減するとレビュー。

- 喫煙、コーヒー、緑茶、カフェイン摂取と膀胱がん発生率との関係について国立がん研究センター予防研究グループが発表。

2017年

- カフェイン断ちのメリットに関する記事公開: 筆子ジャーナルで「コーヒーをやめると得られるうれしい効果10選」が公開される。

- コーヒーの健康効果に関する記事公開: 「こんなにあった!コーヒーの健康効果 | からだケアナビ」が公開される。

- ネスレ日本による「コーヒーと健康」インタビュー記事公開: 東洋大学食環境科学部健康栄養学科教授の近藤和雄氏がコーヒー、緑茶、抹茶の可能性について語る。

2018年

- ヴィクシーモデルのサラ・サンパイオがカフェイン断ち3年目であることを明かす: Numero TOKYO誌で、苛立ちの軽減とエネルギー増加を語る。

- カフェインとミオチューブの代謝効果に関する研究: Jamie K. SchnuckらがJ Physiol Biochem.で、生理的レベルのカフェインがミオチューブの代謝に与える影響を調査。

2019年

- セルライト治療における外用メチルキサンチン類(カフェインなど)の効果に関するレビュー: Sadick, NeilがInternational Journal of Women’s Dermatology誌で、セルライト用クリームにカフェインなどが配合される場合があるとレビュー。

2020年

- 二日酔いの頭痛解消にコーヒーが役立つ可能性が言及される: Medical Columnで、二日酔いの頭痛原因であるアセトアルデヒドの排出をカフェインの利尿作用が助けることが解説される。

- ラグビー選手におけるカフェインガム摂取とテストステロン濃度への影響に関する研究: Russell M.らがJ Strength Cond Res.で、ハーフタイムでのカフェインガム摂取がテストステロン濃度を70%高めることを報告。

- Redditユーザーがカフェイン断ちで体重が減少したと報告: r/decafで、カフェイン断ちによって体重減少や顔のむくみ解消などの効果があったと報告される。ストレスホルモン(コルチゾール)の減少や睡眠の質の向上が要因として推測される。

2021年

- 岐阜県多治見市の心療内科・精神科 水谷心療内科がカフェインと心の病について注意喚起。

- wikiHowで「カフェインを体内から取り除く方法」が公開される: 水を飲む、運動、仮眠、アブラナ科野菜の摂取などが推奨される。

2022年

- カフェインと睡眠妨害に関する記事: Harvard Healthで「The big sleep problems」が公開され、カフェインが就寝前6時間以内に摂取すると睡眠を妨げることが指摘される。

- コーヒーと頻尿の関連に関する記事: メディカルドックで「コーヒーを飲むとトイレが近くなる理由を医師が解説」が公開され、カフェインの利尿作用について解説される。

2023年

- カフェインが体に及ぼす影響【運動】に関する記事公開: InBody Japanの公式ウェブサイトで、カフェインが体脂肪燃焼促進、運動効果向上、代謝機能改善、テストステロン濃度上昇に寄与することが解説される。

- 「コーヒーをやめたほうがよい3つの理由」公開: クリニック千里の森が、カフェインが自律神経に与える悪影響、ミネラル排泄促進、交感神経刺激などを理由にカフェイン摂取を控えることを推奨。

- カフェインが引き起こす睡眠障害に関するレビュー: Gardiner et al.がSleep Med Rev.で、カフェインが総睡眠時間、睡眠効率を低下させ、睡眠潜時を増加させることをシステマティックレビューとメタ分析で報告。

- 「コーヒー断ち」を30日続けたら体はどう変わる?挑戦者を襲った「2日目の悲劇」公開: 男のオフビジネスが、マットさんのカフェイン断ち体験談を紹介。2日目にひどい頭痛を経験したことが記述される。

- 「カフェイン離脱症状はいつまで?原因・期間・対処法を徹底解説」公開: メンクリが、カフェイン離脱症状のメカニズム、期間(12-24時間後に症状、24-48時間後にピーク、2-9日間持続)、対処法を解説。

- 「カフェイン離脱症状:頭痛やだるさはいつまで?期間と対処法【医師監修】」公開: うつ病ナビが、カフェイン離脱症状の原因、症状、期間、対処法、予防・軽減方法を解説。1日に100mg程度のカフェインでも離脱症状が起こる可能性を指摘。

2024年

- 「カフェインが引き起こす症状|減らし方・メンタルの不調」公開: ひだまりこころクリニック名駅地下街サンロード院が、カフェイン中毒の症状(250mg以上で不安、1g以上で混乱、10g以上で命に関わる)、カフェイン誘発性不安障害、段階的な減らし方を解説。

- 「コーヒー辞めたら体調が良くなった!何故?」公開: におカイロ整体院が、カフェインが自律神経に猛毒であるとし、交感神経刺激、痛覚鈍化、五感鋭化、心拍数上昇、筋肉硬化、脳覚醒などのドーピング効果が、日常的に続くと体調不良につながると解説。

- 「コーヒーで頭痛が治るって本当?【実は逆効果のケースが多数】」公開: 医療コラムで、コーヒーが片頭痛を緩和する可能性と、緊張型頭痛やカフェイン中毒による頭痛を悪化させる可能性の両方が解説される。カフェイン離脱による頭痛は21日間続く可能性があると指摘。

- 「コーヒーはうつに良い?悪い?|カフェインとうつ病の関係」公開: ひだまりこころクリニックが、コーヒーの覚醒効果や抗酸化作用が良い面として、睡眠の質の低下、不安の増大、依存性が悪い面として、うつ病とカフェインの関係を解説。

2025年

- 「つらいカフェイン離脱症状はいつまで?原因・期間・対処法を徹底解説」最終更新日(6月18日): メンクリのカフェイン離脱症状に関する記事。

- 「カフェイン離脱症状はいつまで?主な症状・原因・対処法を解説」最終更新日(6月28日): 品川メンタルクリニックのカフェイン離脱症状に関する記事。

- 「コーヒー辞めたら体調が良くなった!何故?」公開日(6月27日): におカイロ整体院のカフェインと体調改善に関する記事。

- 「カフェインが引き起こす症状|減らし方・メンタルの不調」更新日(3月24日): ひだまりこころクリニック名駅地下街サンロード院のカフェインに関する記事。

- 「コーヒーはうつに良い?悪い?|カフェインとうつ病の関係」更新日(4月15日): ひだまりこころクリニックのコーヒーとうつ病に関する記事。

- 「カフェインが原因となる不眠・睡眠障害」最終更新日(3月15日): 阪野クリニックのカフェインと睡眠障害に関する記事。